【中学数学】三角錐の展開図の書き方がわかる4ステップ

三角錐の展開図の書き方がよくわからない??

こんにちは、この記事をかいているKenだよ。犬のしつけに失敗したね。

立体の展開図の書き方をたくさんみてきた。

もう空間図形の展開図なんて飽きた! おれは平面がいい!!

なんて思うかもしれないね。 だけど、今日はもう一つ新しい「立体の展開図」を勉強していこう。

それは、

三角錐の展開図の書き方

だ。

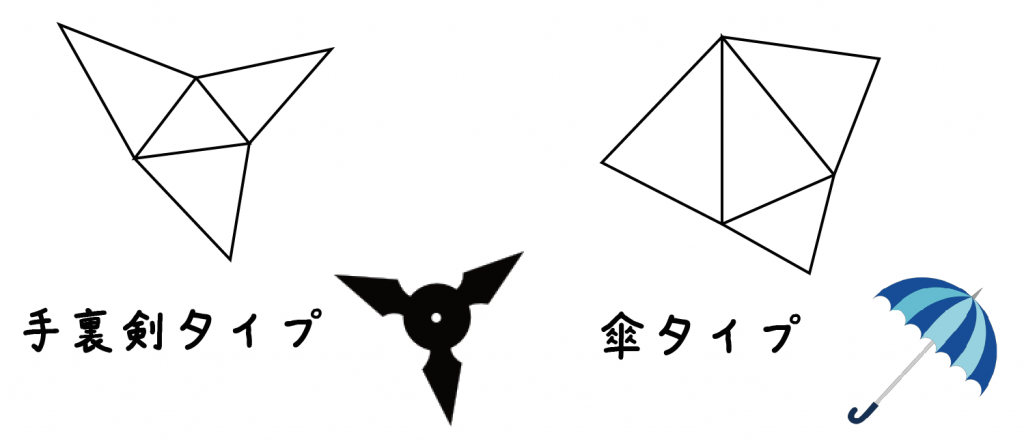

三角錐の展開図の書き方は2種類ある??

まるで、とんがりコーンのような三角錐。

展開図の書き方は次の2種類あるんだ。

- 手裏剣タイプ

- 傘タイプ

今日はせっかくだから、2つの作図法をマスターしちゃおう。

つぎの例題をときながらみていくよ。

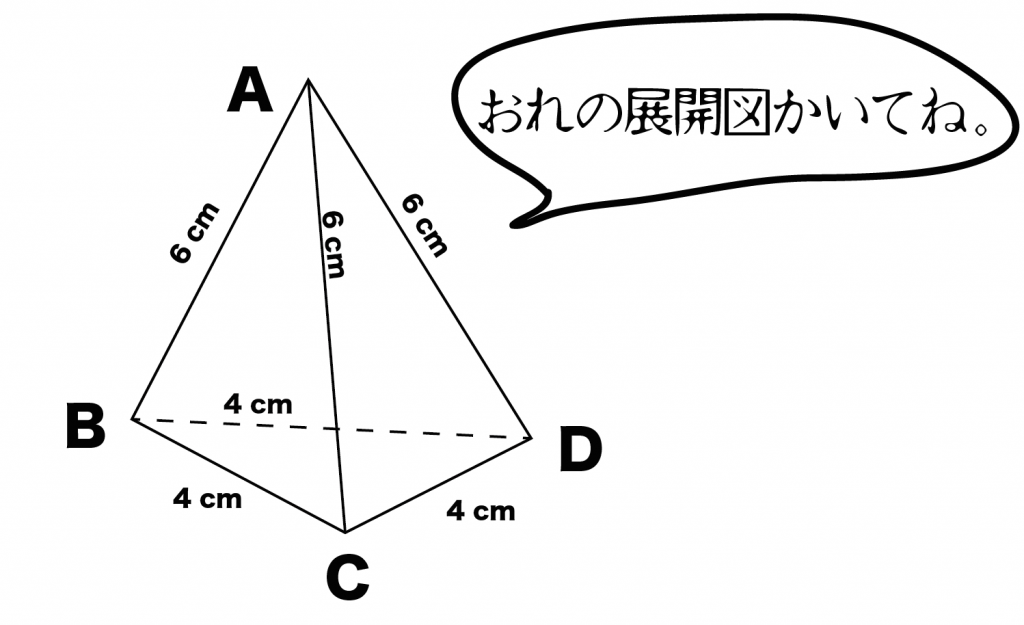

例題

つぎの三角錐ABCDの展開図をかきなさい。そったら100点あげるよ。

三角錐の展開図の書き方:その1「手裏剣タイプ」

まずは1つ目の「手裏剣タイプ」の書き方をみていこう。

この書き方では、つぎの4ステップで作図できちゃうんだ。

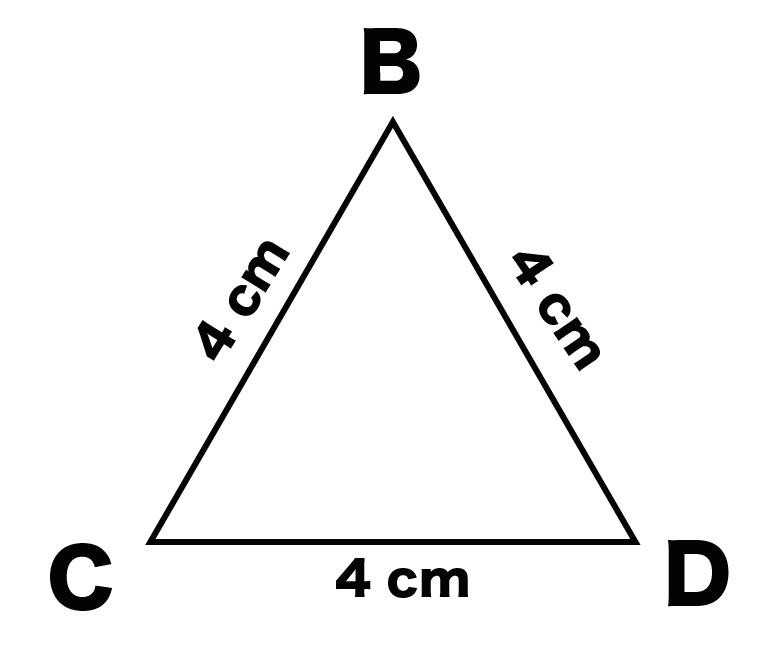

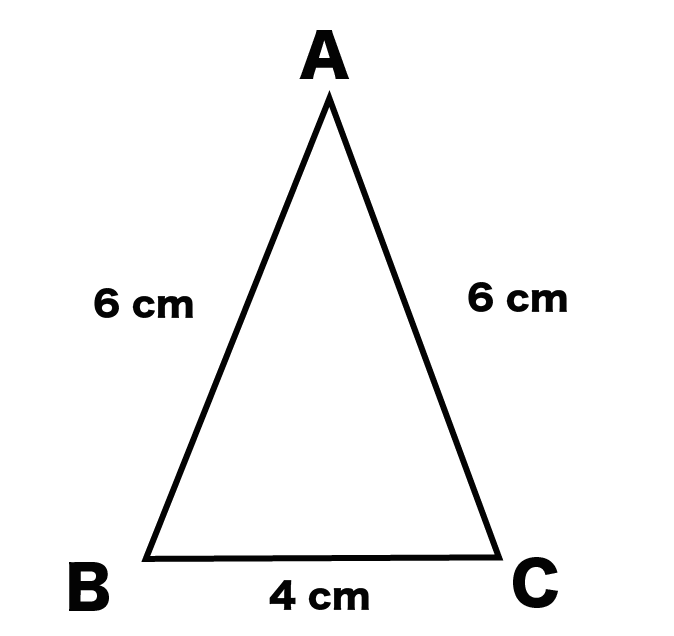

Step1. 底面の三角形を気合で作図する

底面の三角形をかいてみよう。気合で。

例題でいうと、三角形BCDだね。

コンパスや定規やをつかってみてね。

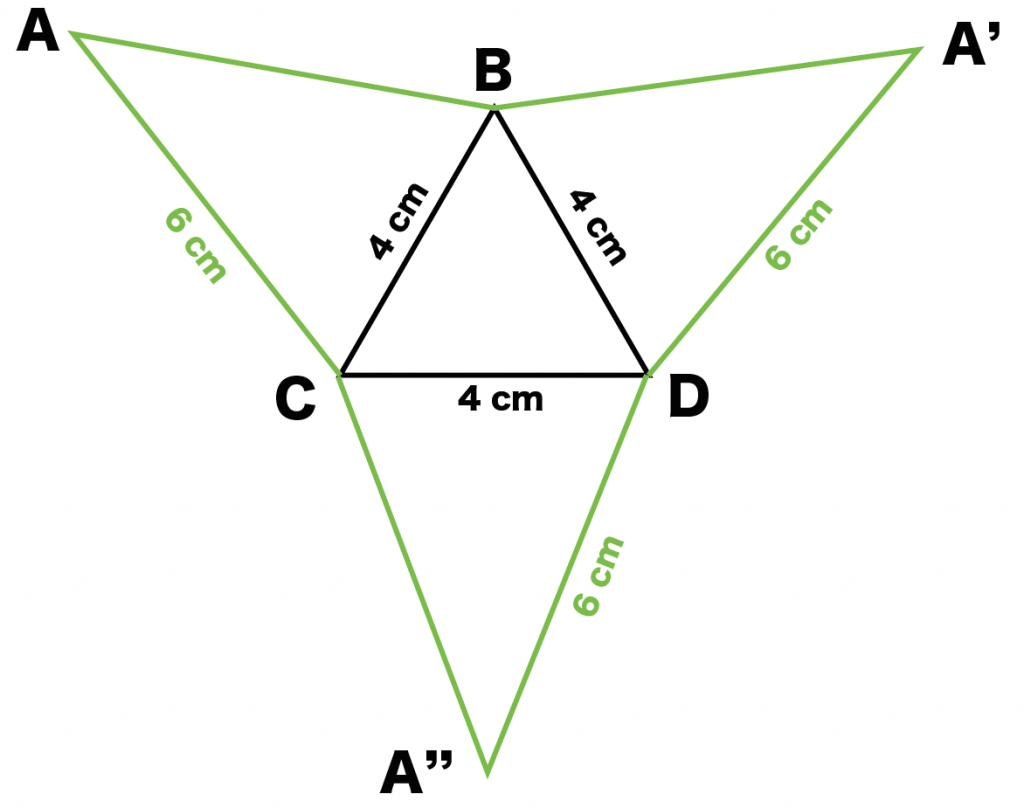

Step2. 「底面」に「側面」をつなげるっ!

「ステップ1でかいた底面」に側面をつけたしてやろう!

各辺に対応するように側面をかいてあげるんだ。タケノコが生えるみたいにニョキニョキっとね。

例題でいうと、

- 三角形ABCを辺BC

- 三角形ACDを辺CD

- 三角形ABDを辺BD

でつなげちゃおう!

Step3. 折り目を点線にするっ!

最後に、展開図の折り目を「点線」にしてあげよう。展開図でいう「折り目」は展開図のうちがわの線のこと。

例題でいうと、

- 辺BC

- 辺BD

- 辺CD

の内側の3辺がそれにあたるね。

これで三角錐の展開図は終了! やっぱ手裏剣に似てるっしょ??。

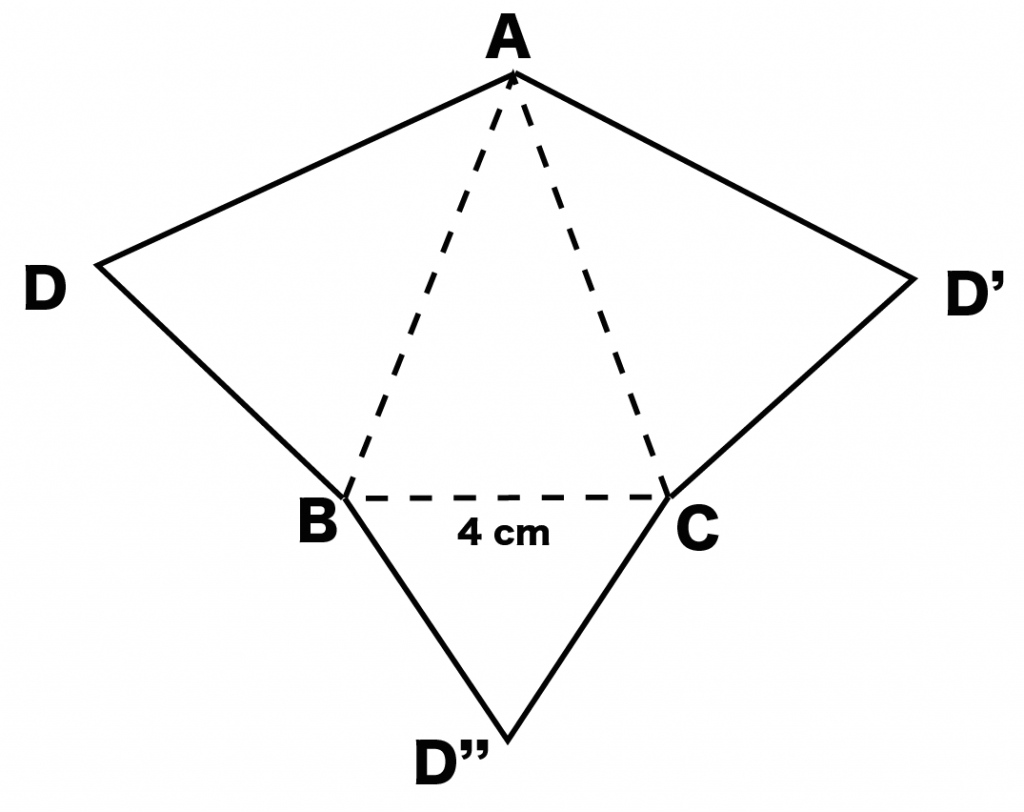

三角錐の展開図の書き方その2: 「傘タイプ」

手裏剣タイプをマスターしたね?? そのつぎはなんと、傘。

そう、

よくダイソーとかに売っている傘のことだよ。

傘タイプの書き方はつぎの4ステップなんだ。

Step 1. 側面の三角形を1つかくっ!

三角錐の側面を1つかいてあげよう。

側面は3つあるけど、もう、ほんっとどれもでもいい。好きな奴をピックアップしてみよう。

例題では、側面の三角形ABCをえらんでみたよ。

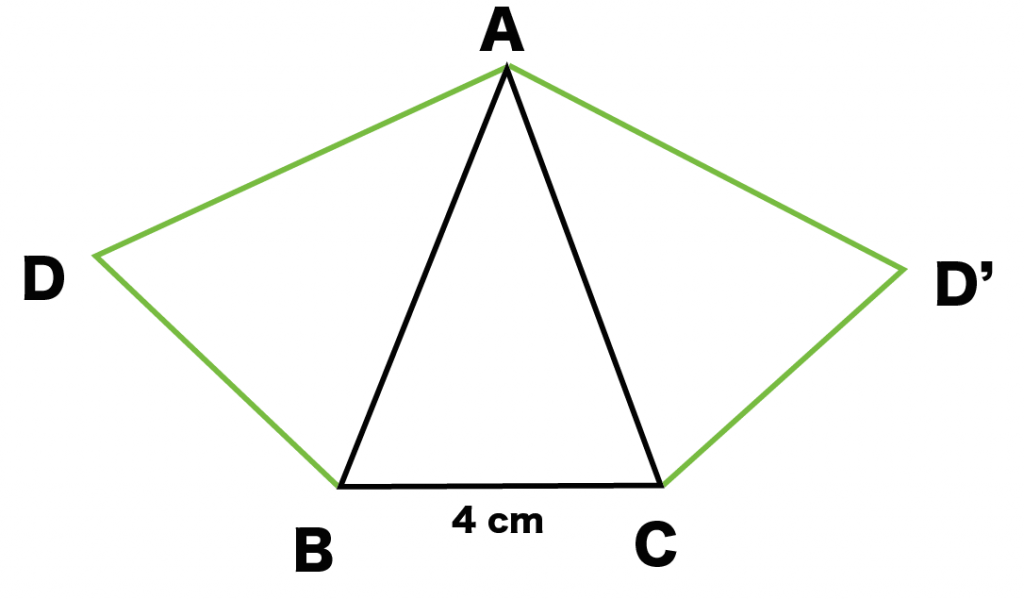

Step2. 残りの側面をつなげたるっ!

さっきかいた三角形の側面に、のこり2つの側面をつなげてあげよう。

対応する辺同士で合体させてやればいいんだ。

例題では、

三角形ABDを辺ABで合体させ、三角形ACDを辺ACでくっつけてみたよ。

センスみたいな形になればとりあえずオッケー!

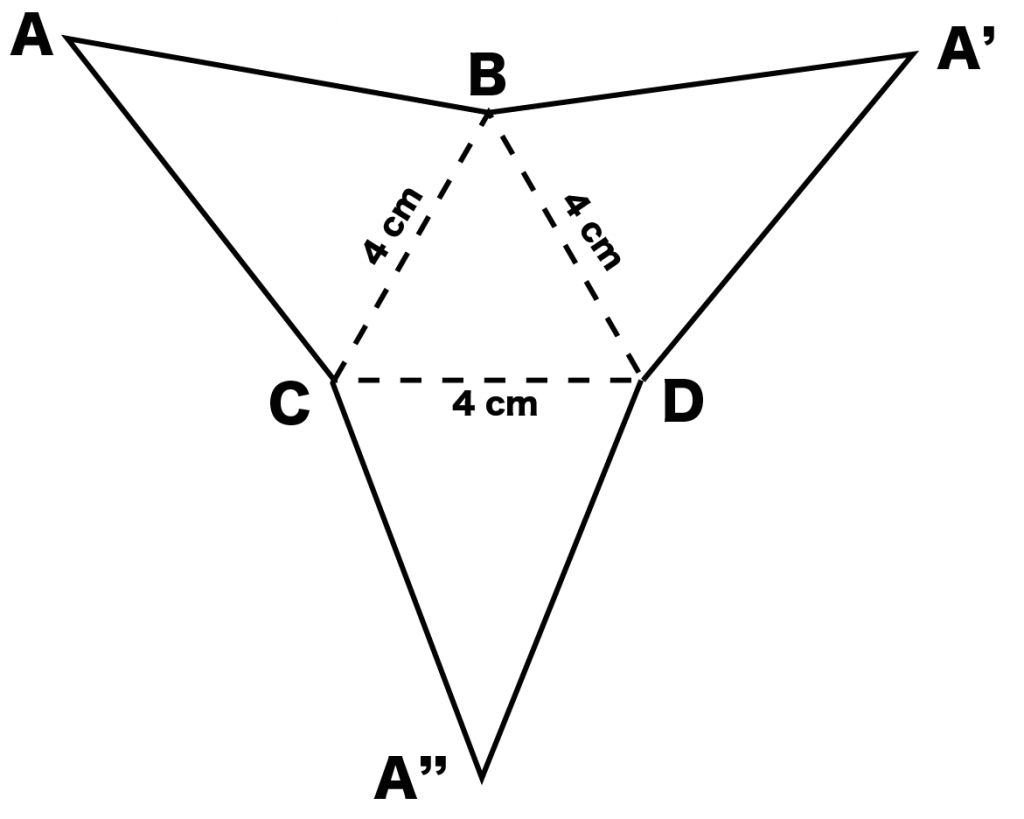

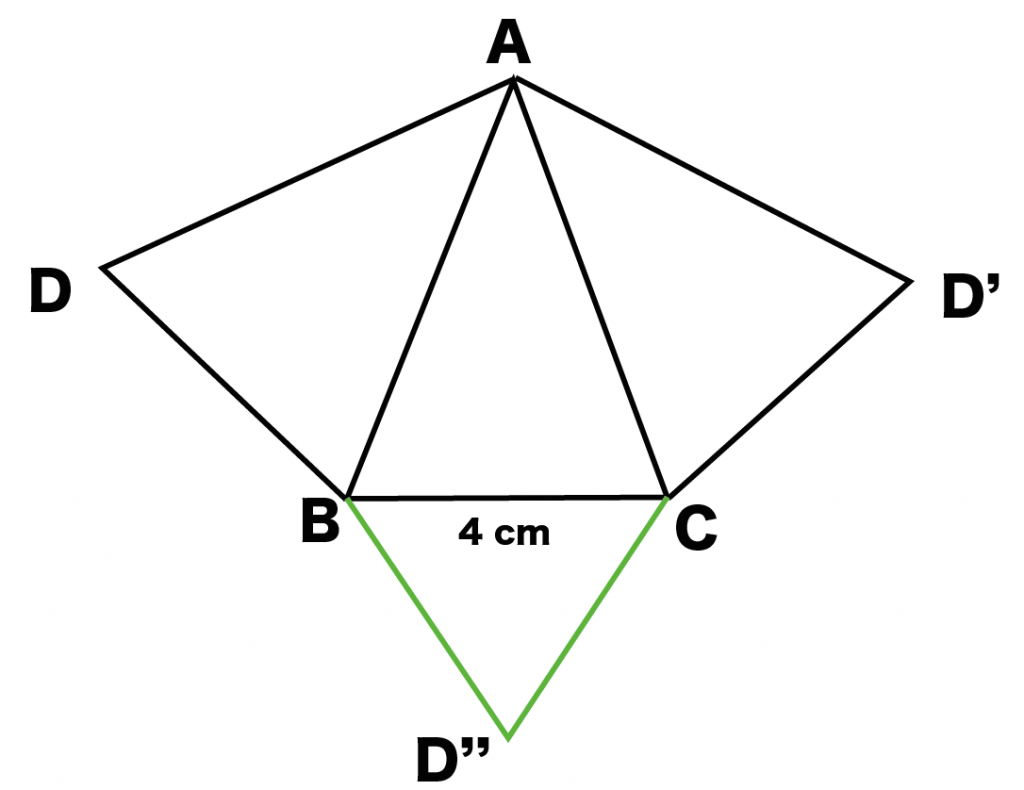

Step3. 底面の三角形をもつなげたるっ!

底面の三角形もつなげてしまおう!

もちろん、対応する辺で合体させてね。

例題では、辺BCで底面の三角形BCDをくっつけているね。

コンパスと定規をつかって渾身の三角形をかいてくれ!

Step 4. 折り目を点線にする

展開図の折り目を「点線」にするよ。

展開図の折り目って、

展開図の内側の線のことだったね??

例題でいうと、三角形ABCの辺がすべて折り目になっているよ。だって、展開図のなかにあるからね。だから、

- 辺AB

- 辺AC

- 辺BC

をすべて点線にしてあげよう。

これで三角錐の展開図のできあがりだね。傘にそっくりじゃない??。

おめでとう!!

まとめ:三角錐の展開図は「手裏剣」と「傘」で攻略できる

三角錐の展開図の書き方って意外とシンプルだったでしょ??

書き方うんぬんよりも、三角形をいかに正確に作図できるか??っていうスキルを持っていることが大切かもしれないね。

三角形の書き方はこっちの記事を参考にしてみて。

この2つの方法でじゃんじゃん三角錐を展開していこう!!

そんじゃねー

Ken