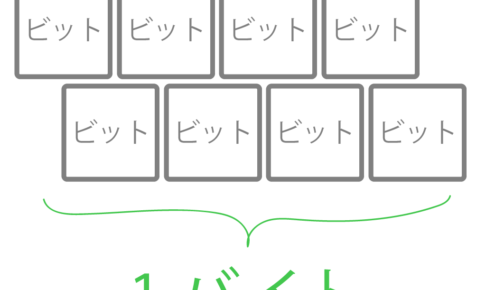

ビットとバイトとキロバイトの違い〜語呂合わせの覚え方でマスター〜

コンピューターは文字や画像といったアナログデータを、0と1のデジタルデータに変換して処理している って勉強してきたわね。 そこでこう思わない?? 「0」か「1」だけ…

情報1

情報1

コンピューターは文字や画像といったアナログデータを、0と1のデジタルデータに変換して処理している って勉強してきたわね。 そこでこう思わない?? 「0」か「1」だけ…

情報1

情報1

前回は「アナログデータとデジタルデータの違い」を勉強してきたわね。 じつは、今みんなが使っているコンピューターは、そのうちの デジタルデータを取り扱うことが得意な機械なのよ。 &…

情報1

情報1

前回、アナログデータとデジタルデータの違いを勉強してきたわね。 そう、アナログデータってちょっと不便。 測り方によってデータの細かさが異なるからよ。 測る人によって、データの捉え…

情報1

情報1

高校の情報では多くのデータを取り扱っていくわ。 そのデータにはね、次の2種類があるのよ。 アナログデータ デジタルデータ 今日はこの2つのデータの違いを勉強していきましょう。 デ…