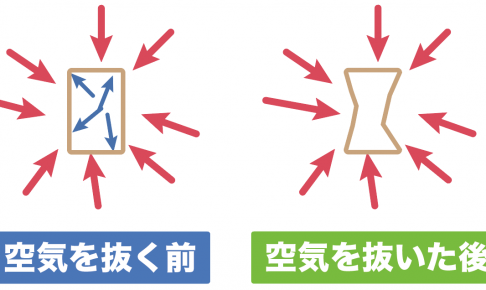

【中学理科】3分でわかる!大気圧とは何もの??

中学理科で勉強する「大気圧」とは何もの?? こんにちは!この記事を書いているKenだよ。ポスト、最高。 中学理科ではいろんな力を勉強していくよね? 水の中ではたらく力とか、バネにはたらく弾性力とか、物体に働…

中1理科

中1理科

中学理科で勉強する「大気圧」とは何もの?? こんにちは!この記事を書いているKenだよ。ポスト、最高。 中学理科ではいろんな力を勉強していくよね? 水の中ではたらく力とか、バネにはたらく弾性力とか、物体に働…

中1理科

中1理科

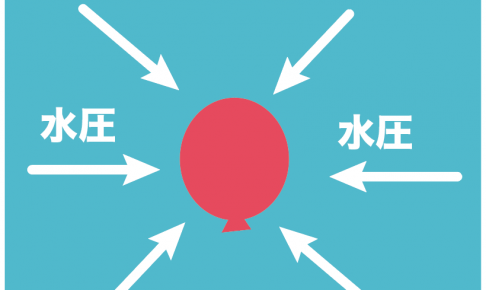

中1理科で勉強する「水圧」「浮力」とは何もの?? こんにちは!この記事をかいているKenだよ。四分音符、だね。 中1理科ではいろんな力を勉強してきたよね?? その中でも今日は、 水中ではたらく力 を勉強して…

中1理科

中1理科

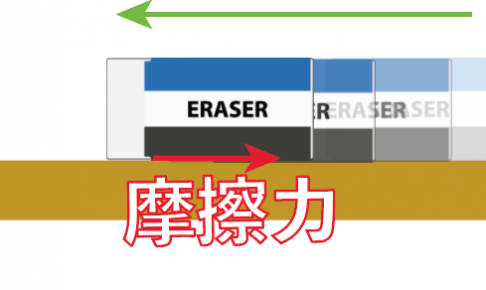

中学理科で勉強する力の種類って?? こんにちは!この記事を書いているKenだよ。タイカレーで復活だね。 中学理科では力について勉強していくんだけど、まず覚えなきゃいけないのが、 力の種類 だ。 「身のまわり…

中1理科

中1理科

力のはたらきにはどんなのがあるの!? こんにちは!この記事をかいてるKenだよ。ダーツ、始めたね。 中学理科の「身のまわりの現象」では、 光 音 とかを勉強してきたけど、もう1つ勉強する現象があるんだ。 そ…